Jugendmedienschutz in Deutschland – Grundlagen, Verfahren, Diskussionen

Solange es den Jugendmedienschutz gibt, solange wird über ihn kontrovers diskutiert. Nicht nur Jugendliche, die ihn oft mit Verbot, Willkür oder gar Zensur gleichsetzen, auch streiten Politiker und Experten immer wieder über den Sinn und Zweck seiner Ziele und Maßnahmen. Eine maßgebliche Ursache hierfür liegt in dem Umstand, dass der Jugendmedienschutz in dem widersprüchlichen Feld von Schutz und Freiheit agieren muss. Er muss die Entwicklung von Heranwachsenden zu einer freien Persönlichkeit zu gewährleisten versuchen und zum Schutze dieser Freiheit auch Freiheiten einschränken. Thematisch sind hierbei immer auch Wertefragen: Was ist Freiheit? Wo liegen ihre Grenzen? Was bedeutet die Entfaltung einer freien Persönlichkeit? Worin besteht die Würde des Menschen, die es zu schützen gilt?

Auf diese Fragen kann es keine eindeutigen Antworten geben und eine offene Gesellschaft wird sich darüber immer wieder neu verständigen müssen. Genau das trifft auch auf die Maßnahmen und Verfahren des Jugendmedienschutzes zu. Im Folgenden werden diese Auseinandersetzungen nachgezeichnet und die Grundlagen und Voraussetzungen des Jugendmedienschutzes in Deutschland erörtert.

Grundlagen und verfassungsrechtliche Vorgaben des Jugendmedienschutzes

Der Jugendmedienschutz in Deutschland muss sich zwischen den widersprüchlichen Polen von staatlich zu garantierenden Freiheitsrechten einerseits und staatlichen Schutzpflichten andererseits bewegen. Beide ergeben sich aus dem Grundgesetz. Der Schutzauftrag des Staates lässt sich aus der verfassungsrechtlichen Verpflichtung, die Unantastbarkeit der Würde des Menschen zu achten und zu schützen (Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetztes) in Verbindung mit dem Grundrecht, seine Persönlichkeit frei entfalten zu können (Artikel 2, Absatz 1 des Grundgesetztes), schließen. Hieraus wird ein besonderer Schutzauftrag des Staates für Heranwachsende abgeleitet: Der Staat muss gewährleisten, dass Kinder und Jugendliche sich zu selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten entwickeln können. Entsprechend muss der Gesetzgeber für Rahmenbedingungen sorgen, die eine von negativ wirkenden Medieninhalten unbeeinträchtigte Entwicklung Heranwachsender gewährleisten können. In diesem Sinne hat der Jugendmedienschutz die Aufgabe, medieninduzierte Entwicklungsrisiken so weit wie möglich zu vermeiden. (1)

Das Grundgesetz lässt jedoch offen, was eine mögliche Gefährdung oder Beeinträchtigung der Entwicklung Heranwachsender konkret darstellen könnte. Hier hat der Staat einen Entscheidungsspielraum innerhalb dessen er unterschiedliche Bewertungskriterien, Regulierungs-instrumente oder gesetzliche Vorgaben zur Erfüllung des Schutzauftrages wählen kann. Allerdings unterliegt er hierbei Begrenzungen, die sich aus entgegenstehenden Grundrechten ergeben.

Eine Beschränkung besteht in dem elterlichen Grundrecht auf Erziehung der eigenen Kinder. Dieses Recht darf nur als ultima ratio zum Schutz des Kindes eingeschränkt werden und nur dann, wenn Eltern ihren Erziehungsauftrag nicht mehr richtig erfüllen können. Darüber hinaus müssen die Grundrechte Dritter, wie die der erwachsenen Mediennutzer oder der Medienanbieter geachtet werden. Meinungs- und Informationsfreiheit (Artikel 5, Absatz 1 des Grundgesetzes) stellen herausragende Grundrechte dar. Unter den Begriff „Meinung“ fallen praktisch alle wahrnehmbaren Inhalte, die von Menschen verbreitet oder wahrgenommen werden können. Auch die Kunst-, Eigentums- oder Berufsfreiheit (Artikel 5, Absatz 3, Artikel 14, Absatz 1 und Artikel 12, Absatz 1 des Grundgesetzes) der Medienanbieter stellen zu beachtende Grundrechte dar.

In dieser Gemengelage unterschiedlicher Grundrechte – Freiheitsrechte auf der einen, staatliche Schutzpflichten auf der anderen Seite – muss sich der Jugendmedienschutz bewegen. Der Staat muss einen effektiven Jugendschutz gewährleisten und zugleich so wenig wie möglich in Grundrechte Dritter eingreifen. Ihm stehen bei der Erfüllung seiner verfassungsrechtlichen Pflichten Instrumente zur Verfügung, die aus einem Mix von negativen Jugendmedienschutzvorgaben, wie Verbote, Indizierungen, Altersbeschränkungen, Kontrollmaßnahmen, sowie aus positiven Maßnahmen, wie die Förderung von Medienkompetenz, bestehen.

Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit als zentrale Begriffe des Jugendmedienschutzes

„Eigenverantwortung“ und „Gemeinschaftsfähigkeit“ sind zentrale Begriffe des Jugendmedienschutzes. „Eigenverantwortung“ wird als Fähigkeit zur Wahrnehmung von Rechten und Übernahme von Pflichten sowie zur Selbstreflexion und kritischen Bewertung der jeweiligen Lebenswelt definiert. „Gemeinschaftsfähigkeit“ wiederum bezeichnet die Kompetenz, mit anderen kooperieren und kommunizieren zu können. Diese Kompetenz umfasst kognitive, emotionale und normative Aspekte. (2)

Aus diesen Grundannahmen werden folgende Entwicklungsziele für Kinder und Jugendliche hergeleitet

- Entwicklung einer eigenen Identität

- autonom Handeln und über sich selbst bestimmen können

- sich als körperliches Wesen annehmen und akzeptieren können –

- ein realistisches Bild der eigenen körperlichen Erscheinung entwickeln

- Erlernen eines verantwortungsvollen Umgangs mit sexuellen Beziehungen

- sich für einen bestimmten, über soziale Rollen definierten Platz in der Gesellschaft entscheiden

- eigene Werte und Normen ausbilden und Entwicklung eines eigenen ethischen Bewusstseins. (3)

Mit dieser Definition von Entwicklungszielen liegen grundlegende Kriterien für die Beurteilung von Medieninhalten vor.

Die Beschreibung einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist nicht als ahistorisches Modell zu verstehen, das der gesellschaftlichen Entwicklung enthoben ist. Vielmehr orientiert es sich an den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft, bspw. der Entwicklungspsychologie, sowie am gesellschaftlichen Grundwertekonsens, der sich wandeln und entwickeln kann. Auf dieser Basis müssen die genannten Entwicklungsziele konkretisiert und gegebenenfalls neu interpretiert werden.

Einen aktuellen Hinweis darauf, was unter einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit verstanden werden kann, gibt der „13. Kinder- und Jugendbericht“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (4) Der Kinder- und Jugendbericht wird jeweils pro Legislaturperiode von einer von der Bundesregierung beauftragten Expertenkommission erstellt und enthält Informationen zur aktuellen Lebenssituation junger Menschen sowie Leitlinien für ein gesundes Aufwachsen auf Basis aktueller wissenschaftlicher Diskussionen.

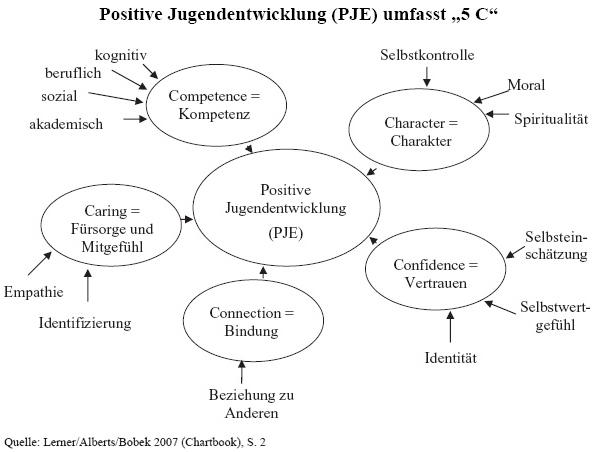

In dem Bericht wird das Modell einer „positiven Jugendentwicklung“ erläutert, dessen unterschiedliche Dimensionen in sogenannten fünf „C“ bestehen:

Die „5C“ der positiven Entwicklung werden in dem Bericht wie folgt zusammengefasst:

„Die Förderung von Kompetenz, dem ersten C, zielt u.a. auf die Verbesserung der sozialen, schulischen, kognitiven und beruflichen Kompetenzen der Teilnehmer.

Soziale Kompetenz umfasst interpersonale Fähigkeiten wie Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Ablehnung und Widerstand und die Fähigkeit zur Lösung von Konflikten. Kognitive Kompetenz beschreibt kognitive Fähigkeiten, einschließlich logisches und analytisches Denken, Problemlösungsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, planvolles Handeln und die Fähigkeit, Ziele zu setzen. Schulnoten, Anwesenheit, Prüfungsergebnisse und Schulabschlussquoten fallen unter die schulische (akademische) Kompetenz. Berufliche Kompetenz meint Arbeitseinstellungen und Berufswahlorientierungen.

Die Förderung des Vertrauens von jungen Menschen, das zweite C, beinhaltet Ziele in Bezug auf die Erhöhung des Selbstwertgefühls, der Selbsteinschätzung, des Selbstvertrauens, der Identität und des Glaubens an die Zukunft der Jugendlichen.

Die Anregung und Unterstützung von sozialen Bindungen, das dritte C, umfasst den Aufbau und die Stärkung von Beziehungen eines Jugendlichen zu anderen Menschen und Institutionen wie der Schule.

Das vierte C – Charakter – lässt sich am schwierigsten definieren. Programmatische Ziele wie die Erhöhung der Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung, die Verminderung von gesundheitsschädigendem (Problem-)Verhalten, die Achtung von kulturellen und gesellschaftlichen Regeln und Normen sowie Gerechtigkeitssinn (Moral) und Spiritualität beschreiben die Charakterkomponente.

Die Entwicklung von Fürsorge und Mitgefühl, das fünfte C, zielt auf die Erhöhung der Empathiefähigkeit von Jugendlichen und ihrer Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen.“

Mit diesem Modell der „positiven Jugendentwicklung“ ist ein Bewertungsraster gegeben, dass es den Institutionen des Jugendmedienschutzes ermöglicht, entwicklungsbeeinträchtigende oder -gefährdende Medieninhalte besser einschätzen zu können. Nimmt man beispielsweise die Aspekte „Connection“ (Beziehung zu anderen) oder „Caring“ (Empathie, Identifizierung), so sind damit Persönlichkeitskompetenzen beschrieben, die der Gemeinschaftsfähigkeit zugrunde liegen. Kompetenzen wie „Character“ (Selbstkontrolle, Moral, Spiritualität) oder „Confidence“ (Selbsteinschätzung, Selbstwertgefühl, Identität) wiederum sind mehr für die Ausbildung von Eigenverantwortung relevant. Medieninhalte, welche die Entwicklung dieser Kompetenzen stören könnten, wären dann entsprechend als entwicklungsbeinträchtigend oder -gefährdend zu bewerten.

Umsetzung und Verfahrensweisen

Den Institutionen des Jugendmedienschutzes obliegt es nun, Medienangebote dahingehend zu prüfen, ob sie das Entwicklungsziel einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit bei Heranwachsenden beeinträchtigen oder gar gefährden können.

Sind Medienangebote geeignet, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu „gefährden“ bzw. zu „beinträchtigen“, müssen entweder Verbote oder Altersbeschränkungen vorgenommen werden. Von einer „Entwicklungsgefährdung“ wird ausgegangen, wenn eine ernsthafte Entwicklungsschädigung zu erwarten ist. Im Vergleich zu einer „Beeinträchtigung“ setzt sie einen stärkeren Einfluss auf die Entwicklung von Heranwachsenden voraus. An das Vorliegen einer Entwicklungsgefährdung werden also letztlich strengere Maßstäbe gelegt, beide Male geht es um die Frage, ob ein negativer Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gegeben ist.

Die im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag genannten „entwicklungsbeeinträchtigenden“ Medienangebote werden von der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) wie folgt beschrieben:

„Angebote, die durch Hervorrufen einer erheblichen Irritation von Kindern/Jugendlichen in Bezug auf ihre gewöhnliche Lebenswelt geeignet sind, auf die Entwicklung der Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen einen negativen, dem Menschenbild des Grundgesetzes widersprechenden Einfluss auszuüben…“ (aus einer Entscheidung des FSM-Beschwerdeausschusses).

Angebote, die sexualethisch desorientierend wirken: Darstellungen, die den Zielen gefühlsbejahender und normenkritischer Sexualerziehung – zu denen auch die Annahme von Sexualität als positive Lebensäußerung gehört – massiv zuwider läuft, insbesondere die Darstellung von Menschen, die diese auf entwürdigende Art zu sexuell willfährigen Objekten degradiert oder Darstellung sadistischer Vorgehensweisen als luststeigernd.

Angebote, die sozialethisch desorientierend sind: NS-Ideologie, kritiklose Darstellung von Vorurteilen oder Gewalttaten gegenüber Andersdenkender, wenn reales Gewaltgeschehen (z.B. Krieg) unzureichend erläutert dargestellt wird, wenn Kriegsgeschehen anonymisiert präsentiert wird, wenn extrem einseitige oder extrem rückwärtsgewandte Rollenklischees befürwortet werden.

Angebote, die eine gewaltbefürwortende Einstellung fördern: Identifikationsfiguren mit gewalttätigen oder anderen sozial unverantwortbaren Verhaltensmustern, Präsentation von einseitig an Gewalt orientierten Konfliktlösungsmustern oder deren Legitimation, Darstellungen, die eine Desensibilisierung gegenüber Gewalt fördern, indem sie die Wirkung von Gewalt verharmlosen oder verschweigen.

Angebote, die übermäßig ängstigen: drastische Darstellung von Gewalt, drastische Darstellung des Geschlechtsverkehrs, eine, gemessen an der Realität überproportionale Darstellung von Gewalt mit der Folge der Empfindung allgegenwärtiger Bedrohung. (5)

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG) und der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) stellen die zentralen gesetzlichen Grundlagen des Jugendmedienschutzes in Deutschland dar. In ihnen wird definiert, welche Medieninhalte als entwicklungsbeeinträchtigend und -gefährdend zu gelten haben, und auf welche Weise und mit welchen Institutionen der Jugendmedienschutz konkret umgesetzt wird

Allerdings enthalten die Gesetze nur recht allgemeine Prinzipien zur Beurteilung von Medienangeboten. Konkrete Hinweise, welche Medieninhalte als entwicklungsgefährdend oder als entwicklungsbeeinträchtigend zu gelten haben, enthalten sie nicht. Die Gesetze geben lediglich allgemeine Kriterien vor, die selbst wiederum interpretiert und konkretisiert werden müssen. Dies obliegt den Institutionen des Jugendmedienschutzes. Sie haben die schwierige Aufgabe, Medienangebote auf ihre Wirkung hin zu beurteilen, obwohl kein eindeutiges und objektivierbares Beurteilungsraster existiert. Weder sind die gesetzlichen Vorgaben ausreichend konkret formuliert, noch sind die Ergebnisse der Medienwirkungsforschung eindeutig genug, als dass davon zwingende Beurteilungen abzuleiten wären. Es ist daher davon auszugehen, dass die Entscheidungen der Prüfungsausschüsse immer auch persönliche Werthaltungen der beteiligten Akteure implizieren. Diesem Problem ist nur mit plural besetzten Gremien, die ein breit ausgerichtetes Kompetenzprofil repräsentieren, sowie mit Offenheit und Transparenz beizukommen. Die Begründungen der Ausschüsse müssen öffentlich nachvollziehbar und Entscheidungen müssen kritisierbar sein. Entsprechend veröffentlicht bspw. die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft ihre Begründungen für die Altersfreigabe auf ihrer Website. Ein sehr ausdifferenziertes Prüfungsverfahren mit Berufungsinstanzen ermöglicht es, dass Medienanbieter wie auch überstimmte Mitglieder eines Prüfungsausschusses in einem anders besetzten Ausschuss Entscheidungen erneut überprüfen lassen können. Zudem müssen die neuesten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung immer wieder aufgegriffen und bei den Prüfungen berücksichtigt werden. Entsprechend bemühen sich die Prüfinstitutionen, ihre Spruchpraxis durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse stets neu zu untermauern.

Die Regelungen im Jugendschutzgesetz (JuSchG) umfassen primär die Bereiche der Trägermedien (Druckmedien, Musikmedien, Video, Kino, Computer- und Videospiele), im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) vorrangig den privaten Rundfunk und die Telemedien (Internet). Umgesetzt wird der Jugendmedienschutz nach dem System der „regulierenden Selbstregulierung“, in dem Staat und Medienwirtschaft zusammenarbeiten. Während der Staat den gesetzlichen Rahmen bestimmt, sorgen freiwillige Selbstkontrolleinrichtungen für die praktische Umsetzung der gesetzlichen Regelungen. Freiwillige Selbstkontrolleinrichtungen der Medienwirtschaft sind u.a. die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle (USK), die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) sowie die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter (FSM). Sie betreiben das konkrete Alltagsgeschäft der Medienbeurteilung und Alterseinstufung für jeweils unterschiedliche Mediengattungen. Die Prüfung bei der FSK bspw. geschieht auf Antrag. Eine gesetzliche Vorlagepflicht besteht nicht. Faktisch durchlaufen aber alle in Deutschland im Kino vorgeführten Filme eine FSK-Prüfung, da eine Alterskennzeichnung Rechtssicherheit und Schutz vor Indizierung gibt.

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) ist dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nachgeordnet und entscheidet auf Antrag über eine „Jugendgefährdung“ von bereits veröffentlichten Medienangeboten. Medienangebote, die keine Alterskennzeichnung haben, können von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien gegebenenfalls auf den Index gesetzt werden. Damit unterliegen sie bestimmten Vertriebs-, Verbreitungs- und Werbebegrenzungen und dürfen nur noch Erwachsenen zugänglich gemacht werden. Die Landesmedienanstalten kontrollieren die Umsetzung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) dient den Landesmedienanstalten als zentrale Aufsichtsstelle. jugendschutz.net wiederum wurde von den Jugendministerien aller Bundesländer gegründet, um jugendschutzrelevante Angebote im Internet zu überprüfen und auf die Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen zu achten. Auf diese Weise setzt das komplexe Geflecht unterschiedlicher föderaler Einrichtungen und Bundeseinrichtungen im Verbund mit den Einrichtungen der Selbstkontrolle den aus dem Grundgesetz abgeleiteten Schutzauftrag des Staates in die Praxis um.

Ergebnisse der Wissenschaft

Für den Medienpädagogen Dieter Baacke stellten Medien keine schlichten Wirkungsfaktoren für bestimmte Verhaltensmuster dar, sondern eine Sozialisationsinstanz, die in sehr differenzierter Weise die Lebenswirklichkeit der Heranwachsenden durchdringt. Dem entsprechend wird auch in der aktuellen Medienwirkungsforschung nicht von einem monokausalen Wirkungskonzept, sondern von der Wechselwirkung vielfältiger Einflussgrößen ausgegangen. Medienangebote stellen dabei nur einen Faktor innerhalb eines komplexen Bündels von Ursachen für die Entstehung eines bestimmten Verhaltens dar. Einerseits kann ein positives soziales Umfeld negative Medieneinflüsse auffangen, andererseits können negative Erfahrungen bspw. im Familienumfeld durch negative Medieneinflüsse deutlich verstärkt werden. Medieninhalte können bei unterschiedlichen persönlichen Voraussetzungen ganz unterschiedliche Wirkungen zeitigen. Eindeutige Zuordnungen sind daher nicht herstellbar. Allenfalls lässt sich ein „Wirkungsrisiko“ für bestimmte „Risikogruppen“ vermuten, bei dem es zu einer Verstärkung bereits vorhandener negativer Verhaltensdispositionen kommen kann.

In einer Studie zur Wirkung von Mediengewalt stellen Michael Kunczik und Astrid Zipfel fest, dass bei einer zur Gewalt neigenden Persönlichkeit gewalthaltige Medieninhalte einen Beitrag zu gewalttätigem Verhalten haben können, dass aber auch umgekehrt die Gewaltdisposition dieser Persönlichkeit wiederum die Zuwendung zu gewalthaltigen Medienangeboten beeinflusst. Sie nehmen daher einen Wechselwirkungsprozess zwischen Zuwendung zu und Wirkung von Mediengewalt an. (6)

(Eine ausführliche Erörterung des Zusammenhangs von Medien und Gewalt ist auch auf der DVD Digitale Spielwelten, im Kapitel „Hintergrund“ zu finden.) (7)

Geht es um den Zusammenhang von Medienwirkung und sexueller Entwicklung Jugendlicher, werden besonders die Risiken des Pornografiekonsums hervorgehoben. Mit der Entwicklung des Internet ist es für Jugendliche so einfach wie noch nie, an pornografische Medienangebote zu geraten. Bereits 2004 gaben in der repräsentativen JIM-Studie knapp 50 Prozent der befragten 12- bis 19-Jährigen an, schon auf pornografische Inhalte gestoßen zu sein, fast jeder zehnte mindestens einmal pro Woche. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen: Während sich die meisten männlichen Jugendlichen bewusst Zugang zu Pornografie verschaffen, haben die weiblichen Jugendlichen später, seltener und auch eher ungewollt Zugang zur Pornografie. (8)

Mädchen und junge Frauen bevorzugen eher Kuss- und Verführungsszenen, während es für Jungen und junge Männer gerne deutlicher zur Sache gehen kann. (9) Vor diesem Hintergrund wird befürchtet, dass der Pornografie-Konsum schädliche Einflüsse auf Frauenbild, Sexualität, Gewaltbereitschaft und Beziehungsfähigkeit der Jugendlichen haben könnte. Die Medienwirkungsforschung hat hierzu bisher keine eindeutigen Ergebnisse hervorgebracht. Einige Studien weisen darauf hin, dass die persönlichen Konzepte Jugendlicher von Sexualität den in Pornografie-Angeboten vermittelten Stereotypen ähneln, andere Studien verneinen dies. Auch hier stellt sich wiederum die Frage, ob die stereotypen Darstellungen die Vorstellungen der Jugendlichen beeinflussen oder ob nicht umgekehrt gerade die Jugendlichen mit bereits ausgebildeten stereotypischen Vorstellungen, entsprechende mediale Angebote bevorzugen. Vor dem Hintergrund der widersprüchlichen Forschungslage kommt der Medienwissenschaftler Daniel Hajok zu dem Schluss, dass der Jugendschutz gleichwohl nicht warten kann, bis wissenschaftliche Studien eindeutige Ergebnisse liefern. Die Veränderungen bei Angebot und Nutzung von Pornografie sollten nicht als gänzlich folgenlos und ohne jedes Risiko eingeschätzt werden. Die Ausgangslage sei hinreichend gut beschrieben, um jugendschützerisch aktiv werden zu können. (10) Demgemäß ist denn auch der Jugendmedienschutz hier bereits aktiv.

Das Verhältnis von Medien und Realitätsverständnis wird in letzter Zeit verstärkt anhand der Scripted Reality-Formate diskutiert. Scripted Reality-Formate sind TV-Sendungen, die in der Regel nachmittags im privaten Fernsehen zu sehen sind und groteske Geschichten mit extrem eskalierenden Konflikten erzählen. Die Geschichten sind fiktional und die Rollen werden von Laiendarstellern gespielt, dennoch sind die Sendungen stilistisch konsequent wie eine Dokumentation gestaltet: Kameraführung, Off-Kommentar oder Statements der Darsteller erinnern durchgängig an eine dokumentarische Informationssendung. Nur kurze Einblendungen am Anfang und Ende weisen darauf hin, dass alles frei erfunden ist. Die Sendungen haben eine sehr erfolgreiche Zuschauerquote, allein die Serie „Familien im Brennpunkt“ wird von 20 Prozent der nachmittags fernsehschauenden Pre-Teens (10- bis 13-Jährige) gesehen. Bei den Mädchen dieses Alters und Pre-Teens aus finanziell weniger gut ausgestatteten Milieus ist die Sendung besonders beliebt. (11) Eine zentrale Kontroverse in den Diskussionen um den Jugendmedienschutz ist die Frage, inwieweit die Zuschauer den „gescripteten“ Charakter der Sendungen verstehen. Da Kinder die Fähigkeit, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden, erst im Grundschulalter entwickeln, ist nicht davon auszugehen, dass jüngere Kinder in der Lage sind, die Inszenierungsstrategien dieser Sendungen zu durchschauen. Aber auch ältere Kinder und Jugendliche erkennen oft nicht den fiktionalen Charakter. Eine Studie, für die die Gesellschaft zur Förderung des internationalen Jugend- und Bildungsfernsehens insgesamt 861 Schüler zu „Familien im Brennpunkt“ befragt hat, kommt zu dem Ergebnis, dass knapp die Hälfte der Zuschauer zwischen 6 und 18 Jahren glaubt, hier würden echte Fälle nachgespielt, 30 Prozent sind sogar davon überzeugt, dass die tatsächlichen Erlebnisse der gezeigten Familien dokumentiert werden. (12) Nach dieser Befragung erkennen erst die Oberstufenschüler den gescripteten Charakter der Sendung verlässlich. Die statistische Tendenz hierbei: Jungen etwas häufiger als Mädchen, Jugendliche mit höherer Schulbildung häufiger als Hauptschüler. Jugendlichen, denen es nicht gelingt, Fakten und Fiktionen auseinanderzuhalten sind besonders anfällig dafür, die in der Sendung präsentierten Deutungsmuster und Problemlösungsstrategien unkritisch zu übernehmen. In der genannten Studie wird dies kritisch diskutiert, da die Problemlösungsmuster in ihrer klischeehaften Vereinfachung der Komplexität realer Problemlagen nicht gerecht werden können. Wie relevant dies jedoch für die betroffenen Jugendlichen und die Gesellschaft tatsächlich ist oder ob sich daraus sozial unerwünschte Folgen ergeben können, ist auf Basis der aktuellen Forschungslage nicht zu klären.

Aktuelle Diskussionen um den Jugendmedienschutz

Der Jugendmedienschutz muss mit den zum Teil widersprüchlichen Ergebnissen der Medienforschung umgehen und versuchen, daraus seine Schlüsse für die Prüfpraxis zu ziehen. Allein das bietet nicht selten Anlass zu kontroversen Debatten darüber, ob die richtigen Schlussfolgerungen gezogen wurden.

Aber auch die Medienentwicklung generell bietet Stoff für Diskussionen über den richtigen Weg des Jugendmedienschutzes:

Die Veränderungen und Innovationen in der Medienwelt führen dazu, dass das Jugendmedienschutzsystem an Reichweite verliert und ineffektiver wird. Mit dem eigenen mobilen Smartphone, dem eigenen Computer und dem eigenen Fernseher verfügen Jugendliche zunehmend über eigene Zugangsgeräte und sind in ihrem Medienhandeln immer weniger beobachtbar.

Schutzvorkehrungen und Altersbeschränkungen lassen sich besonders im Internet von Heranwachsenden leicht umgehen – wenn sie überhaupt vorhanden sind. Das Web 2.0 mit seinen vielfältigen Möglichkeiten für Vernetzung und Interaktion hat zu einer Art „zweiten Medienmarkt“ geführt, in dem Medienangebote und selbst Produziertes von Jugendlichen leicht getauscht und verbreitet werden können. Die Peergroup fungiert so für Jugendliche als zentraler Umschlagplatz und Verweisgeber, zu dem Eltern keinen Zugang mehr haben. Nicht nur deswegen schrumpfen ihre Interventionsmöglichkeiten. Auch Wissen und Fähigkeiten der Erziehungsberechtigten in Bezug auf die interaktiven Möglichkeiten der heutigen Medienwelt hinken – besonders bei Computerspielen und dem Internet – den Kompetenzen der Jugendlichen oft hoffnungslos hinterher. Es fällt ihnen daher schwer, das Medienhandeln ihrer Kinder richtig beurteilen und angemessen intervenieren zu können.

Diese Entwicklung hat vielfältige Diskussionen über eine Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzes ausgelöst. Diskutiert werden Möglichkeiten, wie Jugendliche selbst mehr Verantwortung übernehmen können und wie mit ihnen gemeinsam Wege entwickelt werden können, die Jugendmedienschutz auch dann gewährleisten, wenn Eltern nicht mehr intervenieren können.

Da sich ein generelles Verbot von Inhalten im Internet gegenüber Jugendlichen schwer durchsetzen lässt, wird darüber gestritten, welche Kontrolle der Jugendmedienschutz noch ausüben kann und soll. Es scheint jedoch Konsens zu sein, dass eine verstärkte Förderung der Medienkompetenz bei Heranwachsenden und bei Eltern die richtige Antwort auf die beschriebenen Entwicklungen darstellt.

Wenn Kinder und Jugendliche altersgerecht auf die Herausforderungen der Medien vorbereitet sind, werden sie eine gefährdende Situation auch dann als solche erkennen und richtig reagieren können, wenn kein anderer Schutz durch Eltern, Lehrer oder technische Einrichtungen vorhanden ist. Die Medienbildung und die Förderung von Medienkompetenz – und damit die Etablierung eines entsprechenden Bildungskonzepts – ist deshalb ein zunehmend wichtiger Pfeiler für den Jugendmedienschutz. Bildungsinstitutionen sowie Lehrer und Eltern haben daher die Aufgabe für eine ausreichende Medienbildung der Heranwachsenden zu sorgen.

(1) Vergl. Stephan Dreyer: Entwicklungspfade für ein netzwerkgerechtes Jugendmedienschutzrecht. Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 22, 2011

(2) Siehe Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten (KJM): Kriterien für die Aufsicht im Rundfunk und in den Telemedien

(3) Siehe Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM): Der Begriff der Entwicklungsbeeinträchtigung in § 5 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages, http://www.fsm.de/de/entwicklungsbeeintraechtigung, Zugriff 09.10.2012

(4) Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 13. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, 2008

(5) Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM): Der Begriff der Entwicklungsbeeinträchtigung in § 5 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags.

(6) Michael Kunczik, Astrid Zipfel: Medien und Gewalt. Befunde der Forschung 2004-2009. Bericht für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin, 2010

(7) Medienanstalt Hessen/Hessisches Kultusministerium: DVD Digitale Spielwelten. Computer- und Videospiele als Unterrichtsthema, Schule des Hörens und Sehens – Medienkompetenz für Lehrkräfte, aktualisierte Auflage, 2012

(8) Mathias Weber: Die Nutzung von Pornographie unter deutschen Jugendlichen. In: BZgA Forum, Heft 1-2009

(9) Dagmar Hoffmann: Schärfen oder trüben mediale Bilder von Körpern und Sexualität den Blick auf das Sexuelle? In: BzgA Forum, Heft 1-2009

(10) Daniel Hajok: Pornographie im Internet. In: JMS-Report – Oktober 5/2009

(11) Maya Götz: Wie Kinder und Jugendliche „Familien im Brennpunkt“ verstehen. In: Televizion 25/2012/1

(12) Maya Götz, Andrea Holler, Christine Bulla, Simone Gruber: Wie Kinder und Jugendliche Familien im Brennpunkt verstehen. Forschungsbericht zur Studie „Scripted Reality: Familien im Brennpunkt“, LfM-Dokumentation Band 44/Online, 2012

Bildnachweise:

Bild 1: © Dontworry, Creative Commons (CC BY-SA 3.0) via Wikimedia Commons

Bild 2: © Marcito / Fotolia

Bild 3: © Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 13. Kinder- und Jugendbericht

Bild 4: © FSK

Bild 5: © Fabrizio Rinaldi, Creative Commons (CC BY-SA 2.0)

Bild 6: © Daniel Ivàn, Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)

Bild 7: © Quentin Xerxes Zamfir Creative Commons (CC BY 2.0)